热门话题

#

Bonk 生态迷因币展现强韧势头

#

有消息称 Pump.fun 计划 40 亿估值发币,引发市场猜测

#

Solana 新代币发射平台 Boop.Fun 风头正劲

深入探讨:中国的工业实力与国内政策

大约六个月前,在与两位正在为电动汽车电池材料和稀土建立美国供应链的首席执行官进行了一次开阔眼界的晚餐后,我在X上发布了:

“击败中国的困难不在于关税,而在于重商主义。中国在全球经济的关键部分有1-2个‘国家冠军’。”

通过进一步的研究,我想扩展一下中国的工业策略。

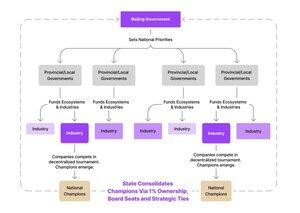

北京并不是简单地挑选“国家冠军”并以无限资本支持他们。这将是极其低效的——苏联曾尝试过,广义上讲,失败了。

现代中国的国家支持模式与苏联的一个区别在于去中心化。

北京将某个行业指定为“国家优先事项”。然后,它指示其31个省级政府通过支持300多个地级政府来培育该行业。这300多个地级政府在某种意义上可以被视为国家级的比赛,彼此竞争。

一个形象但不完美的类比是,可以想象这些地级政府作为国家引导的风险投资公司。他们投入大量资本,支持的大多数公司都失败了,但也有一些赢家出现。

这种比赛式的竞争创造了一些国家冠军(如比亚迪),但也产生了问题重重的产能过剩。

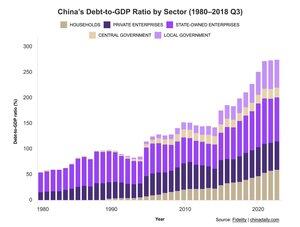

从财政上看,中国的大规模投资反映在其债务与GDP的比率上。

官方数据显示,中国的政府债务为96.3%。

但这个“官方”数字没有考虑地方政府融资平台(LGFVs)的巨大债务,这些平台通过非预算借款来资助基础设施和工业项目。它还排除了国有企业的庞大债务和家庭日益增加的负债。

综合来看,这些影子债务使得中国的债务负担远远超过了政府的表面数字所暗示的。

与此同时,中国拥有相当可观的资产:

这个国家现在拥有世界上最好的交通网络之一,最繁忙的港口,制造能力,高压输电线路和数字基础设施。

它在2024年建设的太阳能发电能力超过了美国的总和。

从2018年到2023年,中国每人增加的机器人数量超过了任何其他国家。

这只是中国所拥有的优势的简短列表。

然而,还有几个巨大的力量在拉低它(人口结构和资本外逃仅仅是其中几个)。

那么,一个曾以廉价玩具和纺织品闻名的国家是如何跃升到电动车、太阳能和人工智能的呢?

中国能否在不断增加的债务、人口结构和政治集中化的压力下维持增长?

中国对科技发展的协调方法与西方以市场驱动的竞争相比如何?

这些是我想在我们168页的《与我学习》中的中国深度探讨中探索和回答的宏观问题。

118.35K

热门

排行

收藏