熱門話題

#

Bonk 生態迷因幣展現強韌勢頭

#

有消息稱 Pump.fun 計劃 40 億估值發幣,引發市場猜測

#

Solana 新代幣發射平臺 Boop.Fun 風頭正勁

AI 打破了數據堆疊。

大多數企業在過去十年中花費了大量時間建立複雜的數據堆疊。ETL 管道將數據移入數據倉庫。轉換層清理數據以進行分析。BI 工具向用戶提供洞察。

這種架構適用於傳統分析。

但 AI 需要不同的東西。它需要持續的反饋循環。它需要實時嵌入和上下文檢索。

考慮一位在 ATM 提款的客戶,提取零用錢。其移動應用上的 AI 代理需要在幾秒鐘內了解那筆 $40 的交易。數據的準確性和速度不是可選的。

Netflix 重建了整個推薦基礎設施,以支持實時模型更新1。Stripe 創建了統一的管道,支付數據在毫秒內流入欺詐模型2。

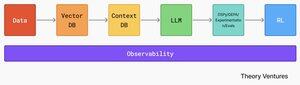

現代 AI 堆疊需要根本不同的架構。數據從多樣的系統流入向量數據庫,嵌入和高維數據與傳統結構化數據並存。上下文數據庫存儲著指導 AI 決策的機構知識。

AI 系統消耗這些數據,然後進入實驗循環。GEPA 和 DSPy 使得在多個質量維度上進行進化優化成為可能。評估測量性能。強化學習訓練代理在複雜的企業環境中導航。

所有這一切的基礎是一個可觀察性層。整個系統需要準確且快速的數據。這就是為什麼數據可觀察性也將與 AI 可觀察性融合,以便為數據工程師和 AI 工程師提供對其管道健康狀況的端到端理解。

數據和 AI 基礎設施並不是在融合。它們已經融合。

參考文獻

Netflix 技術博客。(2025 年 8 月)。 “從事實和指標到媒體機器學習:在 Netflix 中演變數據工程功能。” ↩︎

Stripe。(2025 年)。 “我們是如何構建的:Stripe Radar。” ↩︎

熱門

排行

收藏